Was gilt 2026 für Balkonkraftwerke – einfach und verständlich erklärt. Von Leistungsgrenze bis Anmeldung, vom Schuko-Stecker bis zum Recht auf Solar.

Inhaltsverzeichnis öffnen

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, „den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen“. Neben Windparks oder Freiflächen-Photovoltaik soll auch der Solarstrom vom heimischen Balkon zum Erreichen dieses Ziels beitragen. Ein Zauberwort hier lautet: Balkonkraftwerk. Damit sollen Bürger schnell, günstig und unbürokratisch in die Lage versetzt werden, eigenen Solarstrom zu erzeugen und diesen dann auch selbst zu verbrauchen. Das schont die Umwelt, und den Geldbeutel.

Mit diesen, im schönsten Behördendeutsch „Steckersolargeräten“ genannten, kleinen Kraftwerken kann ein Teil der Energiewende auf viele Schultern verteilt werden – und die Menschen haben auch noch Lust darauf. Weil Balkonkraftwerke den perfekten Einstieg in die Photovoltaik-Welt darstellen. Stand Ende 2025 sind bereits über 1,2 Millionen Balkonkraftwerke in Deutschland angemeldet – und monatlich kommen, je nach Saison, 20.000 bist 50.000 neue dazu.

Die wichtigsten Fragen zu Balkonkraftwerken

Dennoch sind manche Interessierte noch unsicher: Darf ich als Mieter ein Balkonkraftwerk anbringen? Habe ich die nötigen Anschlüsse? Muss ich mein Balkonkraftwerk anmelden? Welche Leistung ist 2026 erlaubt, was hat es mit den 800 Watt bzw. 2.000 Wp auf sich? Hat die neue VDE-Norm vom Dezember eine Bedeutung für mich? Und lohnt sich ein Balkonkraftwerk generell?

Die Antwort auf die letzte Frage ist die einfachste: Ja klar, ein Balkonkraftwerk lohnt sich. Je nach Größe der Anlage, der Ausrichtung der Solarpanele sowie ein paar anderen Faktoren wird es wohl mindestens drei, vier Jahre dauern, bis man die Investition reingeholt hat. Ein ordentliches Balkonkraftwerk wird aber mehr als 20 Jahre lang grünen Strom erzeugen – die Rechnung geht also locker auf.

Mehr zum Thema Rentabilität sowie allgemeinen Qualitätskriterien für Balkonkraftwerke hat PV Insider an anderer Stelle zusammengefasst.

Zudem gilt: Wer sich als Neu-Besitzer eines Balkonkraftwerks ein bisschen mit dem Thema Strom, Eigenverbrauch & Co. vertraut macht, der geht künftig bestimmt sensibler mit dem Thema Stromverbrauch um. Auch das birgt schon Einspar-Potenziale.

Erleichterungen für Balkonkraftwerke

Unter dem Motto „Photovoltaik auf Wohngebäuden vereinfachen und Teilhabe stärken“ bündelt der Bund eine ganze Reihe von Maßnahmen. Diese betreffen das Thema Bürokratie-Abbau, heben die Watt-Grenze an, machen es Mietern leichter und widmen sich auch dem Punkt, über welchen Stecker der Ökostrom ins heimische Netz fließt.

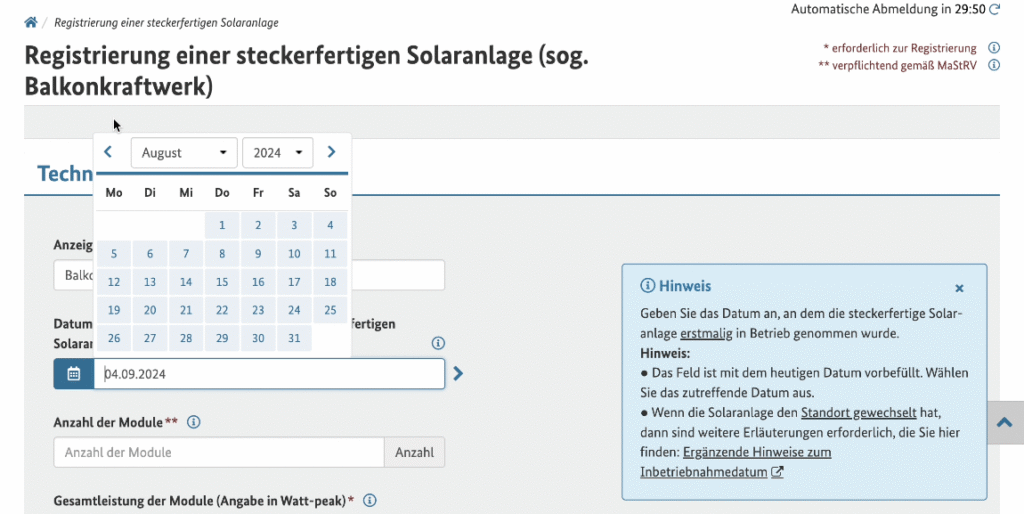

Doch der Reihe nach: Wer ein Balkonkraftwerk kauft und anschließt, der muss das auch anmelden – und zwar innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme. Vor dem Inkrafttreten des Solarpakets 1 waren zwei Anmeldungen verpflichtend: erstens beim Netzbetreiber, also z.B. bei den örtlichen Stadtwerken, und zweitens ein Eintrag ins sogenannte Marktstammdatenregister, das von der Bundesnetzagentur geführt wird. Seit dem 1. April 2024 wurde das erheblich vereinfacht: Die Anmelde-Pflicht beim Netzbetreiber entfiel ersatzlos, der Eintrag ins Marktstammdatenregister wurde zudem erheblich verschlankt. Zuvor mussten dort 20 Angaben gemacht werden, jetzt sind es nur noch fünf. Ein offizielles Tutorial der Bundesnetzagentur gibt es obendrein.

Inklusive Einrichten eines Nutzerkontos dauert die Anmeldung des eigenen Balkonkraftwerks maximal 15 Minuten. Von dieser kleinen bürokratischen Hürde sollte sich als kein Balkonkraftwerk-Interessierter abschrecken lassen.

Strafen bei Nicht-Anmeldung von Balkonkraftwerken

Wer sich die Anmeldung spart, der begeht rein rechtlich eine Ordnungswidrigkeit und kann theoretisch mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro belegt werden. In der Praxis fallen eventuelle Strafen aber erheblich geringer aus, wenn überhaupt welche verhängt werden. Angesichts der laut einhelliger Expertenmeinung sehr hohen Zahl an nicht angemeldeten Anlagen ist eine Sanktionierung durch die Netzbetreiber oder die Bundesnetzagentur zudem schlicht extrem unwahrscheinlich.

Trotzdem ist es sinnvoll, ein Balkonkraftwerk im Register anzumelden. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass die Behörde künftig einen Überblick über die Stromerzeugungskapazitäten behält, die von den Mini-Solaranlagen ausgehen. In der Praxis zeigte die seit April vereinfachte Anmeldung sofort Wirkung: Wurden im ersten Quartal 2024 nur gut 50.000 neue Steckersolargeräte angemeldet, so waren es im zweiten Quartal 2024 bereits 170.000 Einträge ins Markstammdatenregister. Wenig überraschend sind die Anmeldungszahlen in den Sonnenmonaten höher – im März und April 2025 wurden beispielsweise jeweils mehr als 40.000 neue Steckersolargeräte angemeldet.

800 Watt statt 600 Watt erlaubt?

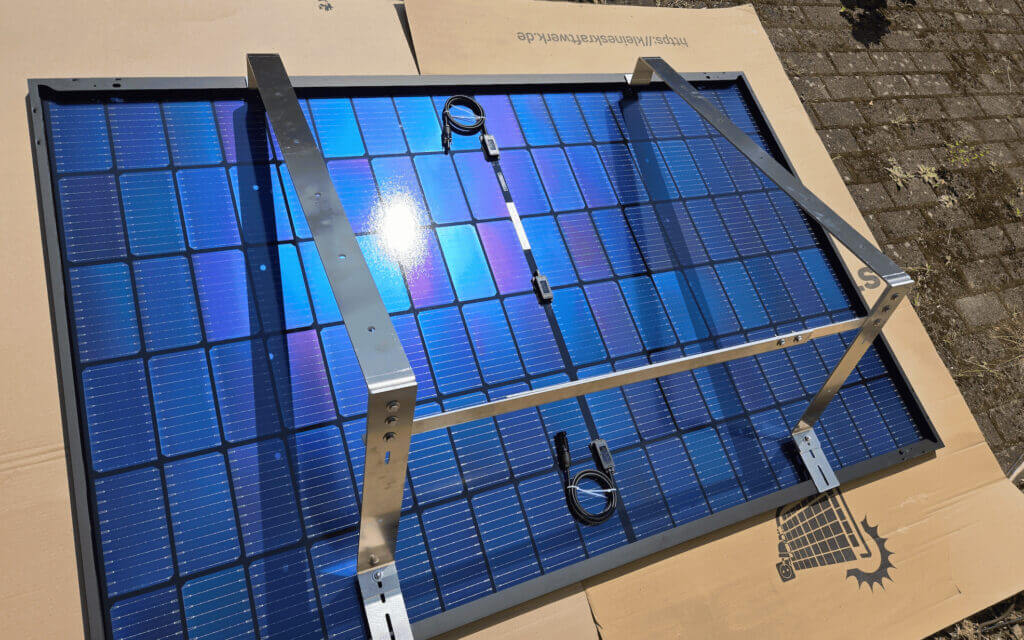

Die Bundesregierung selbst hat vermeldet: „Außerdem können Balkonsolaranlagen künftig leistungsfähiger sein. Für Geräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere gilt eine vereinfachte Anmeldung.“ Die technischen Feinheiten im Unterschied zwischen Watt und Voltampere außen vorgelassen, wurde demnach die Einspeiseleitung von 600 auf 800 Watt angehoben – und zwar seitdem das Solarpaket I am 16. Mai 2024 in Kraft getreten ist.

Die im Text ebenfalls erwähnten 2 Kilowatt beziehen sich wiederum auf das Leistungsmaxium der installierten Solarmodule – das darf die Zahl 2.000 nicht überschreiten. In der Regel wird dieser Wert bei den Modulen in der Einheit Wattpeak (Wp) angegeben. Es ist demnach erlaubt, vier Module mit je 500 Wp Leistung als ein Balkonkraftwerk zu betreiben. Nur darf der Wechselrichter eben maximal 800 Watt ins Hausnetz lassen.

Vereinfacht heißt die Neuregelung: Seit Mitte Mai 2024 dürfen 800 Watt aus dem Balkonkraftwerk ins Hausnetz fließen und damit die Stromrechnung noch weiter drücken. Und das gilt seitdem, also auch weiterhin im Jahr 2026.

Ebenfalls weiterhin gültig ist die Form der indirekten Subventionierung durch den Wegfall der Mehrwertsteuer – das macht Balkonkraftwerke auch 2026 zur idealen Sparmaßnahme im Kleinen. Möchtest du noch mehr über Fördermöglichkeiten für die kleinen PV-Anlage erfahren, dann haben wir für dich einen eigenen Artikel parat.

Schuko- oder Wieland-Stecker bei Balkonkraftwerken?

Seit dem 1. Dezember 2025 sind die bekannten Schutzkontaktstecker (kurz: Schuko) – die man von Geräten wie Wasserkochern, Waschmaschinen & Co. kennt – auch offiziell als Stecker an Balkonkraftwerken zugelassen. Auch dazu haben wir eine eigene Meldung verfasst, die alle neuen Details ausführlich erklärt: Schuko-Stecker erlaubt bis 960 Watt.

Die neue VDE-Regelung macht den Weg frei für normgerechte Balkonkraftwerke mit 800-Watt-Wechselrichter und Schuko-Stecker. Allerdings zieht der VDE eine zusätzliche Sicherheitslinie ein: Die verläuft bei 120 Prozent der Wechselrichter-Leistung und betrifft die maximal erlaubte PV-Leistung in Wattpeak. Demnach dürfen künftig nur Balkonkraftwerke mit maximal 960 Wp Modulleistung als normgerecht betrachtet werden. Ein Balkonkraftwerk mit zwei 500-Wp-Module liegt schon darüber. Wir von PV Insider sind uns aber sicher: Die Anbieter werden auch 2026 munter Balkonkraftwerke mit 1.000, 1.600 oder 2.000 Wp Leistung verkaufen.

Der Grund für die Unterscheidung zwischen Schuko und anderen Stecker-Arten wie Wieland ist übrigens folgende: Die freiliegenden Kontakte beim Schuko-Stecker sorgen dafür, dass das Risiko, einen gesundheitsgefährdenden Stromschlag zu erhalten, nicht vollständig auszuschließen ist. Vorschriftsmäßig mit integriertem NA-Schutz ausgestattete Wechselrichter verhindern aber eigentlich bereits, dass Spannung an den Metallpins des Schuko-Steckers anliegt. Mit einer Mini-PV-Anlage mit Schuko-Stecker bist du 2026 als weiterhin auf der sicheren Seite.

Der Wieland-Stecker hat im Gegensatz zum Schuko-Stecker keine offenliegenden Kontakte und ist zudem besser gegen Wettereinflüsse gesichert; er erfüllt die VDE-Norm und ist dazu geeignet normgerecht bist zu 2.000 Wp Modulleistung anzuschließen. Allerdings ist die Installation einer Wieland-Steckdose durch einen Fachbetrieb notwendig. Deshalb werden auch jetzt schon die allermeisten Balkonkraftwerke mit einem Schuko-Stecker verkauft.

Balkonkraftwerke und Stromzähler – was ist erlaubt?

In seiner Mitteilung vom 26. April 2024 hielt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fest: „Die Inbetriebnahme von Balkon-PV-Anlagen soll auch dann möglich sein, wenn bei dem Betreiber bislang noch kein Zweirichtungszähler eingebaut wurde. Daher werden bis zur Installation eines geeichten Zweirichtungszählers übergangsweise alte rückwärtsdrehende Zähler geduldet.“

Das bedeutet: Haushalte mit einem digitalen Stromzähler sind ohnehin auf der sicheren Seite – sie profitieren derzeit aber nicht finanziell von nicht verbrauchtem Solarstrom, denn der wird zugunsten der Allgemeinheit ins Netz eingespeist. Wer noch einen alten, elektromechanischen Stromzähler – einen sogenannten „Ferraris-Zähler“ (erkennbar an der horizontalen Drehscheibe und dem schwarzen Gehäuse) – hat, der kann sich freuen. Auch 2026.

Bis der Netzbetreiber den Zähler austauscht ist es somit legal, wenn sich dieser alte, analoge Zähler rückwärts dreht. Sprich: Jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde drückt die Stromrechnung um genau den Betrag, den man dafür bei seinem Stromanbieter zahlt – z.B. 35 Cent. Je nach Größe des Balkonkraftwerks und dem verbrauchten Anteil während der Sonnenstunden, kann es sein, dass man auf diesem Wege täglich 50 Cent zusätzlich spart – und sich damit die Investition Balkonkraftwerk natürlich schneller amortisiert.

Die sogenannte Vier-Meter-Regel

Bereits im Oktober 2023 wurde die Vier-Meter-Regel einkassiert: Bis dahin galt, dass Balkonkraftwerke, die in mehr als vier Meter Höhe montiert werden, nicht die üblichen, schweren Solarmodule mit Verglasung nutzen dürfen. Grund dafür war die DIN-Norm 18008 für die Verwendung von Glas im deutschen Bauwesen. Am 27. Oktober 2023 äußerte sich das Deutsche Institut für Bautechnik zur streitbaren Causa – und konstatierte, dass Balkonkraftwerke doch keine Bauprodukte im Sinne der Musterbauordnung sind.

Damit entfällt das Verbot, handelsübliche Balkonkraftwerke mit den typischen Solarmodulen in mehr als vier Metern Höhe anzubringen. Natürlich gibt es weiterhin Regeln zum Brandschutz oder der Art der Anbringung, ein generelles Verbot von Glas-Modulen und damit einhergehend die Pflicht zum Ausweichen auf flexible und leichtere Kunststoff-Module ist nicht mehr gültig. Auch dies ist im Jahr 2026 weiterhin so.

Das neue Recht auf Balkonkraftwerke

2024 gab es zudem gute Nachrichten für Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen: Am 4. Juli 2024 stimmte der Deutsche Bundestag über einen Gesetzesentwurf ab, der die „Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten“ regelt. Dies bedeutet, dass Balkonkraftwerke als eine sogenannte „priviligierte Maßnahme“ gelten. Das führt zu einer Art Umkehr des bisherigen Kräfte-Verhältnisses, wenn es um die Anbringung eines Balkonkraftwerks in einer Mietwohnung geht.

Mieterinnen und Mieter sind 2026 weiterhin nicht mehr in der schwierigen Position eines Bittstellers, der um Erlaubnis fragen muss. Sondern sie haben „einen grundsätzlichen Anspruch auf die Nutzung von Balkonkraftwerken. Vermieter können der Nutzung daher nicht mehr pauschal widersprechen.“ So eindeutig drückt es die Verbraucherzentrale Niedersachsen aus.

Balkonkraftwerke für Mieter und in Eigentumswohnungen

Laut Mitteilung des Deutschen Bundestags begrüßte sogar der Deutsche Mieterbund, dass „Mieterinnen und Mieter einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Erlaubnis zur Installation von Steckersolargeräten erhalten sollen“. Der Mieterbund betonte jedoch auch, dass der Anspruch jedoch ausgeschlossen sei, wenn die Maßnahme den Vermietern nicht zumutbar sei. Wann dies der fallt ist, regelt das neue Gesetz nämlich leider nicht.

Auch an Besitzer von Eigentumswohnungen haben die Gesetzgeber gedacht: Durch eine Änderung im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) wurden Balkonkraftwerke auch hier als privilegierte Maßnahme aufgenommen. Laut Verbraucherzentrale Niedersachsen macht das die „die Anbringung auch für Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer grundsätzlich einfacher. Die Art der Anbringung kann die Eigentümergemeinschaft aber durch entsprechenden Beschluss einschränken.“ Soll heißen: Die anderen Parteien in einer Eigentümergemeinschaft müssen auch weiterhin über die Installation eines Balkonkraftwerks informiert werden.