Balkonkraftwerke können jederzeit mit einem Speicher erweitert werden. Doch wie schließt man sie richtig an? Unsere Schaltpläne zeigen es.

Inhaltsverzeichnis öffnen

Ein Balkonkraftwerk ist der schnellste Weg, selbst erzeugten Sonnenstrom ins Hausnetz zu bringen – ohne Elektriker. Doch erst ein passender Speicher macht die Mini‑PV richtig effizient: Er puffert Mittagsüberschüsse für den Abend, reduziert die Netzeinspeisung und hebt den Eigenverbrauch oft auf über 70 Prozent. Damit das gelingt, muss eine Solarbatterie jedoch sauber in den vorhandenen Stromkreis eingebunden werden. Allerdings gibt es dafür unterschiedliche Methoden, die von dem Speichermodell abhängen. Bei einigen kommt er vor den Wechselrichter, bei anderen danach. Wieder andere benötigen zusätzliche Komponenten.

In diesem Leitfaden bekommst du die Antworten kompakt und praxisnah serviert. Wir erklären zuerst den Basis‑Schaltplan eines Balkonkraftwerks ohne Speicher, damit klar ist, wo Gleichstrom entsteht und wo Wechselstrom fließt. Darauf aufbauend zeigen wir dir fünf erprobte Schaltvarianten mit Speicher: vom DC‑gekoppelten Akku zwischen Modulen und Wechselrichter bis zur All‑in‑One‑Lösung, bei der Speicher und Wechselrichter in einem Gehäuse stecken. Für jede Variante nennen wir die typischen Vor‑ und Nachteile, Effizienzunterschiede und echte Gerätekandidaten aus dem Markt. So findest du blitzschnell die beste Lösung für deine Wohnsituation und dein Budget – und kannst deinen Solarstrom künftig genau dann nutzen, wenn du ihn wirklich brauchst.

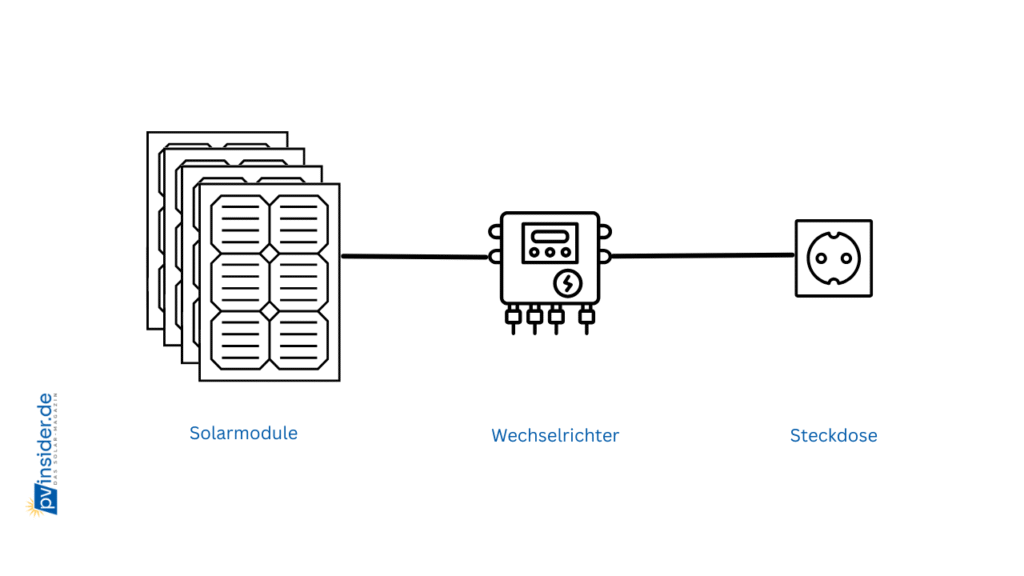

Schaltplan für Balkonkraftwerke ohne Speicher

Um zu verstehen, wie ein Solarspeicher an ein Balkonkraftwerk angeschlossen wird, werfen wir zuerst einen Blick auf einen Balkonkraftwerk-Schaltplan ohne Speicher.

Hier kommen die PV-Module direkt an den Wechselrichter. Das gelingt entweder über eine Reihenschaltung – mehrere Panels teilen sich einen Steckplatz am Wechselrichter. Es geht auch mit einer Parallelschaltung – jedes Panel bekommt dann einen eigenen Steckplatz am Wechselrichter. Die zweite Variante ist die geläufigste, da in der Regel pro Modul auch ein Anschluss vorhanden ist.

Der Wechselrichter wandelt dann den ankommenden Gleichstrom der PV-Panels in Wechselstrom um und leitet ihn über eine Schuko-Steckdose (manchmal auch über einen Wieland-Stecker) ins Haus. Dort kann er direkt verbraucht werden. So ein Schaltplan ist also simpel. Doch nun muss der Speicher in den Kreislauf irgendwo mit eingebunden werden – welche Möglichkeiten es dafür gibt, schauen wir uns im nächsten Schritt an.

Schaltplan für Balkonkraftwerke mit Speicher

Mittlerweile gibt es viele Stromspeicher-Modelle mit unterschiedlichen Funktionsumfängen. Die Batterieblöcke der ersten Generation waren noch simpel gestrickt und konnten Strom nur nach vergebenen Einstellungen einspeisen.

Moderne Systeme sind da weiter und können erkennen, wie viel Strom gerade im Haushalt benötigt wird – sie regulieren die Einspeisung selbstständig. Dazu verwenden sie integrierte Energiemanager, die entweder mit dem Stromzähler im Haus oder mit Smart Plugs drahtlos kommunizieren. Oft befinden sie sich direkt im Speicher auch ein Wechselrichter. Doch manchmal sind es eigene Geräte, die zusätzlich in den Schaltplan einen Platz benötigen.

Es gibt daher eine große Varianz, wie die auf dem Markt erhältlichen Speicher in den Schaltplan integriert werden. Dabei gibt es nicht die beste oder die schlechteste Methode. Jede hat ihre individuellen Vor- und Nachteile, die jeder für seine eigene Situation daheim bewerten muss. Zudem kommen mit neuen Produkten auch wieder neue Schaltvarianten dazu.

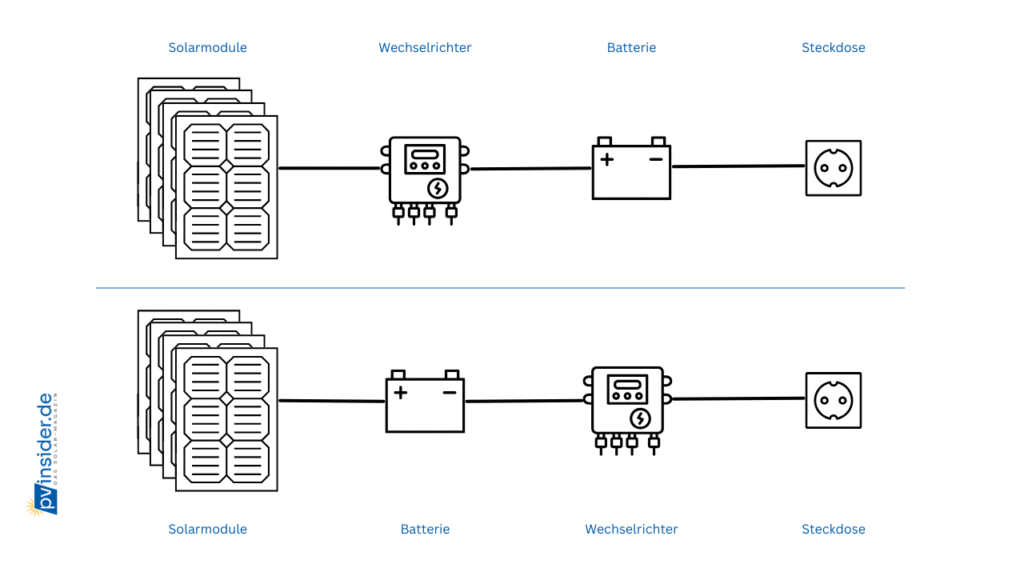

Zwischen Solarmodul und Wechselrichter / Zwischen Wechselrichter und Steckdose

Im ersten, simplen Fall fließt der Gleichstrom der bis zu vier Solarmodule ohne Umweg in den Speicher. Das hat einen großen Vorteil. Solche Solarspeicher setzen nämlich ebenfalls auf Gleichstrom, sodass hier noch keine Umwandlung erfolgen muss – das steigert die Effizienz. Vom Akku geht es dann weiter in den Wechselrichter, der schließlich den Gleich- in Wechselstrom umwandelt und dann ins Stromnetz einspeist.

Beispiel: Anker Solix Solarbank E1600

Die folgende Variante, ein sogenannter AC-basierter Speicher, kommt seltener vor, hat aber ebenfalls einen Vorteil. In der Regel ist der Wechselrichter nah an den Solarmodulen (teils auch an ihrem Rahmen) befestigt. Wer hier einen Speicher nachrüsten möchte, muss dann alles auseinanderbauen. Wenn der Akku aber erst am Ende der Schaltkette platziert wird, gelingt der Einbau ganz simpel. Einfach den Schukostecker aus der Wand ziehen und in den Speicher stecken. Doch den simplen Einbau muss man sich mit einem Effizienzverlust erkaufen. Der Gleichstrom der Solarmodule wird auf dem Weg zum Hausnetz nämlich dreimal umgewandelt und jedes Mal geht dabei ein bisschen Energie verloren.

Zudem kann der Wechselrichter Strom nur mit maximal 800 Watt in den Speicher abgeben – das ist die gesetzlich erlaubte Menge für Balkonkraftwerk-Wechselrichter. Ergo kann er den Speicher bei der dieser Konstellation maximal mit 800 Watt laden, auch wenn die Solarmodule mehr produzieren.

Beispiel: Hoymiles MS-A2

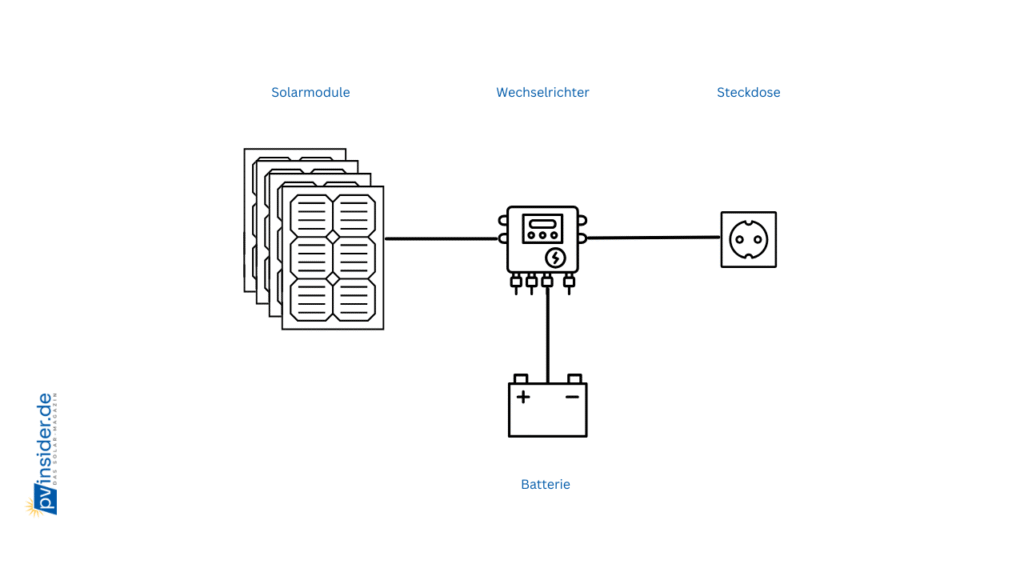

Abgehend vom Wechselrichter

Ebenfalls eher seltener ist diese Schaltung: Hier bilden Module, Wechselrichter und die Steckdose eine Kette, so wie es auch bei Balkonkraftwerken ohne Speicher der Fall wäre. Der Akku wird dann direkt und nur mit dem Wechselrichter verbunden.

Der Vorteil dieser Schaltung: Der Speicher lässt sich schnell und einfach entfernen oder erweitern. Wer also nachträglich aufstocken will, kann das zumeist über Plug-and-Play machen. Einige Modelle lassen sich zudem als Powerstation nutzen und mit in dem Urlaub nehmen – z. B. bei EcoFlow. Allerdings handelt es sich dabei zumeist um ein eigenes Ökosystem. Weder kann man beim Wechselrichter noch beim Speicher auf einen anderen Hersteller zurückgreifen.

Beispiele: EcoFlow Delta 2 | Zendure SolarFlow 800

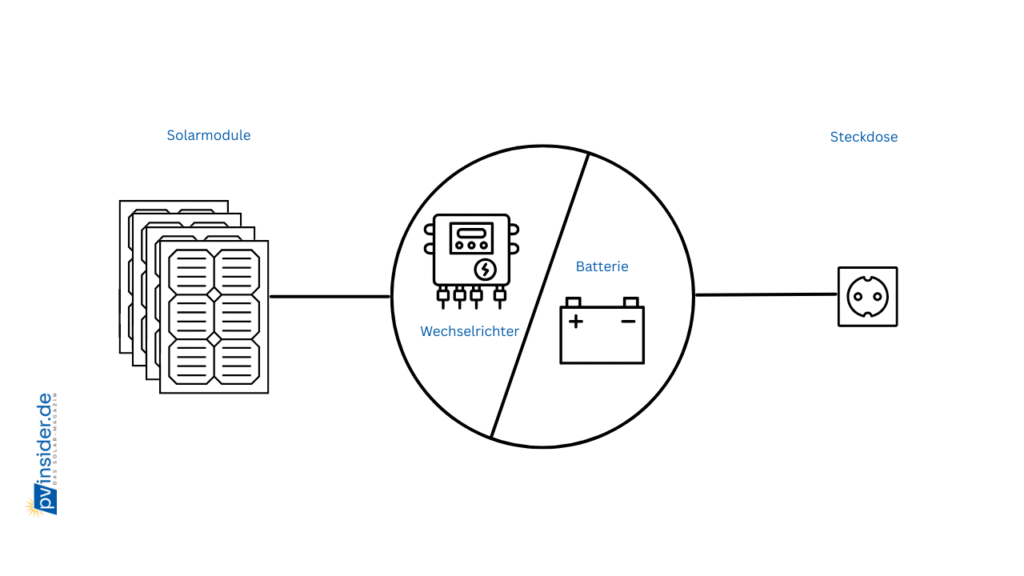

Speicher und Wechselrichter bilden eine Einheit

Um Platz zu sparen und weniger Kabelsalat zu verursachen, etabliert sich die folgende Methode immer mehr zum Standard: Hier stecken Wechselrichter und Speicher in einem Gehäuse und bilden eine Einheit. An das Gehäuse schließt man die Solarmodule an und von dort führt ein Stromkabel in die Steckdose.

Durch die geschlossenen Gehäuse lassen sich auch schönere Designs erreichen, sodass der Speicher sich harmonischer in die Wohn- oder Balkonumgebung einfügt. Bei manchen Modellen wie dem Marstek Jupiter C bedeutet das dann aber auch, dass der Speicher sich nicht durch einen Erweiterungsakku vergrößern lässt, sondern über eine fixe Speicherkapazität von z. B. 2,5 Kilowattstunden (kWh) verfügt. Zudem kann man den Wechselrichter nicht austauschen, wenn man ein anderes Modell bevorzugt oder er kaputt gehen sollte.

Beispiele: Marstek Jupiter-C | Solakon One | Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro

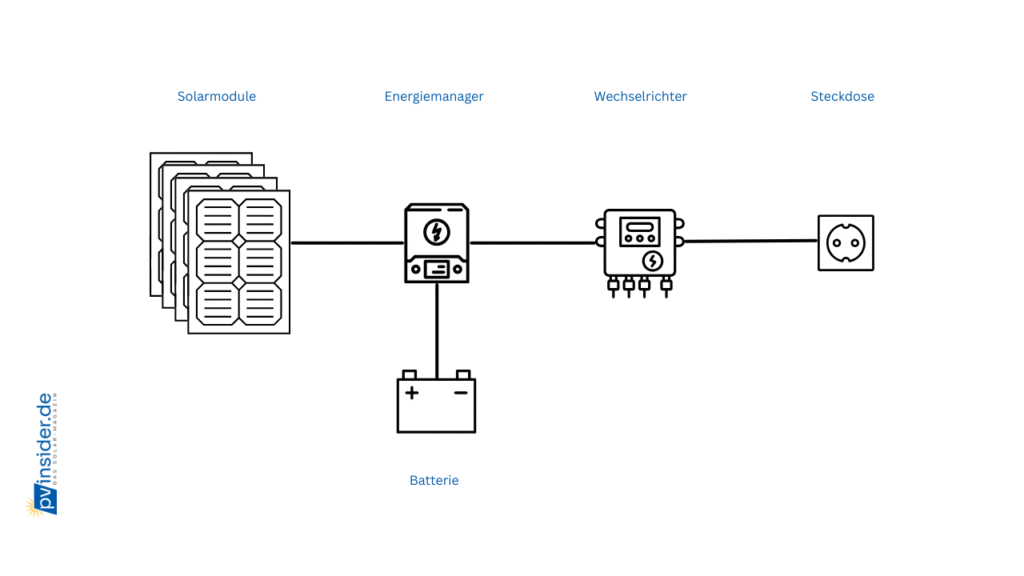

Schaltplan mit externem Energiemanager

Der letzte Schaltplan wirkt durch seine umfangreichere Verkabelung weniger modern, war aber ein großer Schritt für die Stromspeicher-Entwicklung. Denn mithilfe einer zentralen Steuereinheit – auch Central Control Unit (CCU) oder Hub genannt – konnte nicht nur der Stromfluss reguliert werden. Dieses System war zum ersten Mal in der Lage, mit einem Smart Meter am Stromzähler zu kommunizieren. Dadurch konnte das Balkonkraftwerk erkennen, wie viel Strom im Haushalt gerade benötigt wird – egal an welcher Steckdose oder Phase.

Der Nachteil bleibt bei dieser Verschaltung bis heute aber unverändert: Die zusätzlichen Kabel nehmen Platz ein und können zu einem hässlichen Salat auf dem Balkon oder Terrasse führen. Dafür hat man hier völlige Freiheit, welchen Wechselrichter man anschließt. Denn die CCUs nutzen ebenfalls den MC4-Stecker.

Beispiel: Zendure SolarFlow Hub 2000

Fazit: Den einen besten Schaltplan gibt es nicht

Jedes Balkonkraftwerk lässt sich mit einem Speicher nachrüsten. Doch die vielen erhältlichen Modelle werden unterschiedlich mit den anderen Komponenten verbunden, sodass nicht jeder Speicher für jede Anwendung optimal ist. Daher gibt es nicht den einen besten Schaltplan. Viel mehr kommt es auf deine Gegebenheiten vor Ort an: Also wie viel Platz du hast, welches Setup du bereits nutzt und ob dir Effizienz oder Einfachheit wichtiger sind.

Aus allen möglichen Schaltungen machst du mit den beiden folgenden nichts falsch. Sie passen in die meisten Szenarien und es gibt für beide auch eine gute Modellauswahl.

- Speicher und Wechselrichter bilden eine Einheit: Das ist die kompakteste, modernste Variante, die zumeist auch am besten aussieht. Zudem kostet sie nicht kaum als Speicher ohne Wechselrichter und beherrscht mithilfe von Smart Metern und/oder Smart Plugs fast immer die Nulleinspeisung. Einziger Nachteil: Wer schon ein Balkonkraftwerk hat, kann dessen Wechselrichter nicht mehr weiter benutzen, da im Speicher ja bereits einer verbaut ist. Man kann sein alten aber etwa bei Ebay oder anderen Online-Plattformen verkaufen.

- Speicher zwischen Solarmodul und Wechselrichter: Diese Variante bietet sich immer dann an, wenn man seinen Wechselrichter nicht ersetzen möchte. Der Speicher wird dann einfach zwischen Solarmodule und Wechselrichter geschaltet. Der Vorteil: Der Akku arbeitet mit Wechselstrom und kann den Saft der Solarmodule direkt nutzen. Dadurch entsteht hier kein Umwandlungsprozess, da er erst im Wechselrichter zu Wechselstrom umgewandelt wird; damit ist die Variante besonders effizient.